文化新零售 为何百亿文旅景区,不敌一家书店的经营智慧

近年来,随着消费升级与文化需求的日益增长,文旅景区与实体书店成为了两种备受关注的文化消费场景。但令人深思的是,一些投资上百亿的大型文旅景区,在人气、复购率、文化影响力等方面,有时竟不如一家精心运营的书店。这种现象背后,折射出文化新零售时代中运营逻辑的深刻变化。

一、用户体验的本质差异

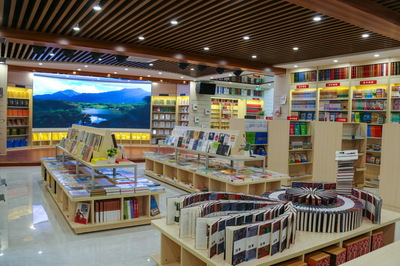

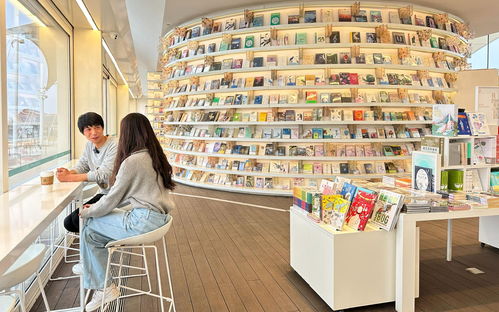

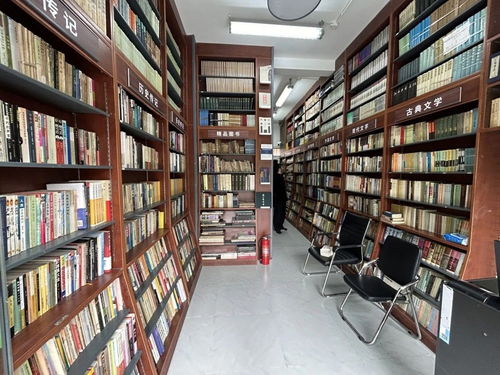

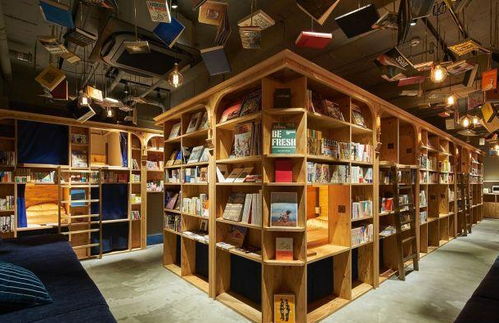

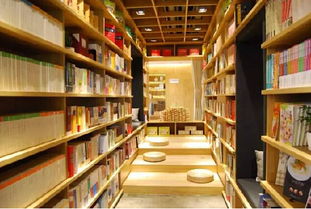

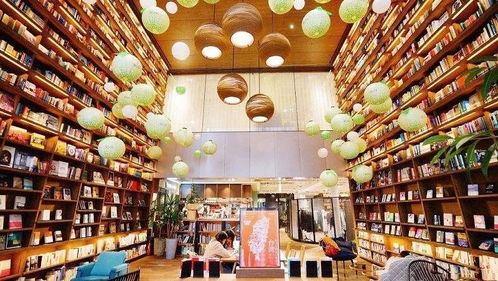

大型文旅景区往往重资产、重硬件,但在体验设计上容易陷入“大而空”的困境。游客在宏伟的建筑与景观中,却难以找到情感共鸣与深度参与感。反观优秀的书店,如日本的茑屋书店、中国的方所、言几又等,它们不仅卖书,更营造了一个集阅读、社交、展览、咖啡、文创于一体的复合空间。用户在其中可以放松、思考、交流,获得的是个性化、沉浸式的文化体验。这种“小而美”的经营模式,恰恰满足了现代人对精神休憩与个性化服务的渴求。

二、运营效率与成本结构

百亿级文旅项目通常需要庞大的维护成本与漫长的回报周期,而一家书店虽然规模小,但运营灵活、成本可控。更重要的是,书店可以通过会员制、社群运营、跨界合作等方式,高效连接目标用户,形成稳定的消费群体。例如,许多书店通过举办读书会、作者签售、手作工坊等活动,持续激活用户参与,实现低频消费向高频互动的转化。而大型景区往往依赖一次性门票收入,缺乏持续吸引游客二次到访的动力。

三、文化内涵与情感连接

书店之所以能“以小博大”,关键在于它深耕文化内容,建立起与用户之间的情感纽带。一本书、一个角落、一次活动,都可能成为用户心中的文化符号。而许多文旅景区虽然投资巨大,却在文化叙事与品牌塑造上流于表面,缺乏能够打动人心的核心故事。在信息过载的今天,用户更倾向于选择那些能提供精神归属感的场所,而非仅仅满足视觉震撼的“打卡地”。

四、新零售思维的融入

成功的书店往往具备强烈的新零售基因:它们善于利用数据洞察用户需求,通过线上线下融合提升服务效率;同时,以文化为基底,衍生出丰富的消费场景,如文创产品、课程培训、定制服务等。这种“文化+零售”的模式,不仅提升了单客价值,也增强了品牌忠诚度。相比之下,传统文旅景区在数字化转型与业态创新上步伐较慢,难以适应当下快速变化的消费市场。

结语

投资规模不再是决定文化项目成败的唯一因素。在文化新零售的浪潮中,真正赢得用户的是那些能够精准把握需求、创造深度体验、建立情感连接的空间。书店的成功启示我们:文化产业的未来,不在于投入多少资金,而在于能否以用户为中心,用匠心运营构建一个有温度、有故事的生活场景。或许,这正是百亿景区需要向一家书店学习的经营智慧。

如若转载,请注明出处:http://www.365books.com/product/203.html

更新时间:2026-02-20 22:45:51